ウィリアム・モリスについて

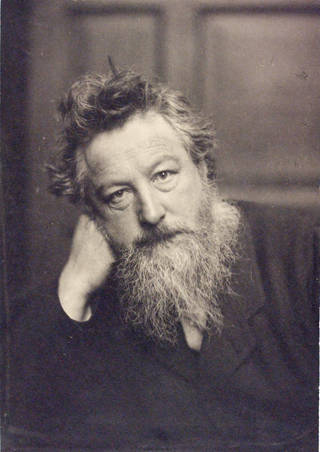

英国の思想家、詩人であり近代デザイン史上に大きな影響を与えたWilliam Morris(ウィリアム・モリス)がロンドン郊外の裕福なブルジョア家庭に生まれたのは、今から160余年前(1834)のことでした。

19世紀イギリスでは機械技術の発展とともに産業革命が起こり、社会経済は資本主義へと移行していき、中世から培われてきたギルドによる手工業は失われて行きました。

大量生産に生産することを可能にしました。

その結果、消費者は必要な品物を安く手にいれることができるようになりました。よって、熟練の技や手仕事の美しさが失われて行きました。

このような中、モリスは中世の手工業に理想を見出します。

モリスは、芸術と生活を融合するために、モリス・マーシャル・フォークナー商会(後のモリス商会)は、壁紙やステンドグラス、家具の制作など極めて多岐にわたる仕事をデザインから製作まで一貫して請け負い、クラフトマンシップを復活させました。

1857年、劇場でジェーン・バーデンを見かけたモリスは、バーデンに一目惚れしてしまい、モデルになってくれるようお願いしました。

二人は翌年に婚約し、1859年に結婚しました。

彼が新婚生活を送るために建てた「レッドハウス」は、設計から家具、壁紙、カ-ペット、タペストリ-に至るまでモリスと友人達の手によるもので、“世界で最も美しい家”と呼ばれました。

1880年代には、モリス商会と同じ理想を持つ工房やアトリエが多く生まれ、1888年に開かれた美術工芸協会の展覧会の名をとって、彼らの運動を「ア-ツ・アンド・クラフツ運動」と呼ぶようになりました。

モリスの活動の中でも、ひときわ充実しているのが自然の樹木や草花などをモチ-フにしたデザインです。

このモリスのデザインは一世紀以上を経た今日でも少しも新鮮さを失わず、世界中で根強いファンに愛され続けています。

イギリスのテキスタイル・デザイナーで「モダンデザインの父」と称されています。

また、詩人、小説家、翻訳家、社会主義運動家としても大変有名な人物です。

ウィリアム・モリスのパターン

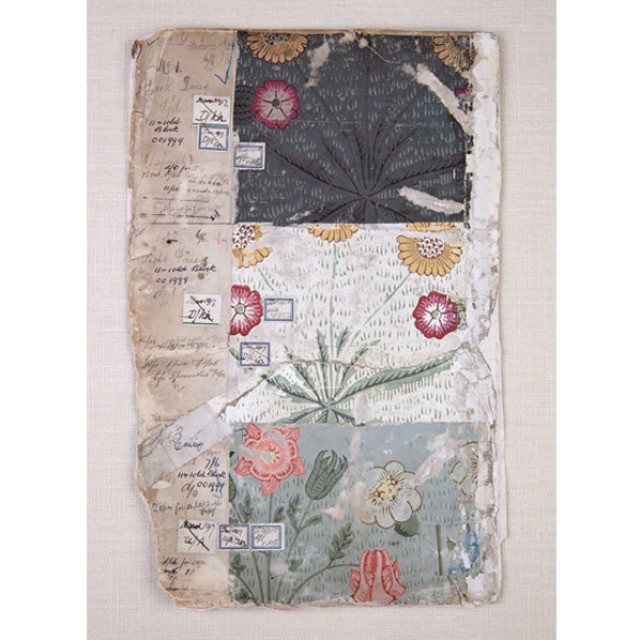

Daisy(デイジー)

初期に手がけたデザインのひとつ。

大英図書館所蔵の中世彩飾写本にて研究した、素朴で優しいヒナギクをモチーフにしています。

Fruit(フルーツ)

初期に手がけたデザインのひとつ。

葉や果物をモチーフに、自然の魅力を描きました。

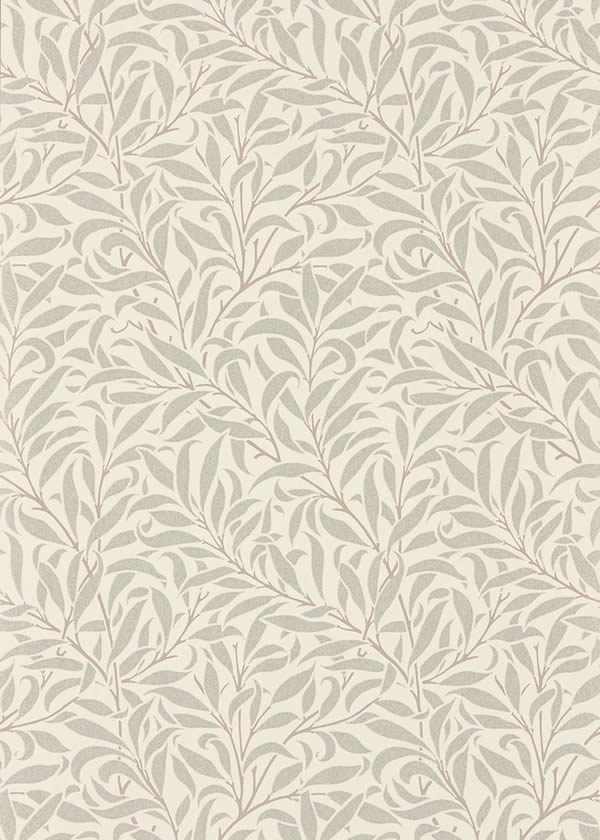

Willow Boughs(ウィローボウ)

テムズ川岸に茂る柳の木から着想を得たデザイン。

枝の流れと細長い葉で埋め尽くされています。

Strawberry Thief(イチゴ泥棒)

モリスが夏に過ごした別荘の庭で、ツグミがイチゴをついばむ様子を描いたデザイン。

合わせ鏡のような左右対称の構図が特徴です。

Blackthorn(ブラックトーン)

弟子のJohn Henry Dearle(ジョン・ヘンリー・ダール)が描いたデザイン。

モリスが好んだ英国の花ブラックトーンやバイモ、スミレをモチーフにしています。

某企業のテレビCMに採用され、注目が集まっています。

ウィリアム・モリスのいろいろ

モリスは、レッドハウスを「まさに中世の精神を体現している」と語り、

バーン=ジョーンズは「地球上で一番美しい家」だと自画自賛しています。

毎日通勤に4時間近くかかり、さらに、ジェーンがノイローゼ気味になったことを機に、数年で売り払うことなります。

デザインやシリーズによりますが、紙の上に載ったインクがふっくらと厚みがあって、光が当たるとなんとも言えない陰影を出してくれます。

詳細はこちらから

沢山の種類のインテリアエレメントがございます。

他にもフロアーランプやシャンデリアなどもございます。

詳細はこちらよりご覧いただけます。

人気の高さがわかりますね。

モリスが好きで、壁紙に交換したいけど・・・予算や賃貸で交換できない!といったお客様に大変好評を頂いています。

アートパネルの詳細はこちら

モリスの活動の中でも、ひときわ充実しているのが自然の樹木や草花などをモチ-フにしたデザインです。

このモリスのデザインは一世紀以上を経た今日でも少しも新鮮さを失わず、世界中で根強いファンに愛され続けています。

当店でも、モリスの人気は高く、特にイギリスより空輸している壁紙(ウォールペーパー)は、国産で作られている製品と違って、シルク印刷のように光沢や質感がよく、おすすめしています。

壁紙や他の商品に、ご興味がございましたら、お尋ねください。

ウィリアムモリスについては

※当店では、お客様といつでも繋がっていたいとの思いから、公式LINEを開設しております。

LINEのお友だち検索にて「木楽館」か「@kirakukan」で検索し、フォローください。

ご質問やご相談は、LINEのチャットで・・・お待ちしております。